L'équipement du chevalier

(Ndr : Ceci n’a pas la prétention d’être un traité historique, juste une approche rapide du costume médiéval masculin)

L'équipement d'un Chevalier est très coûteux, ce qui est un obstacle pour nombre d'hommes souhaitant embrasser cette carrière.

Les Chevaliers ne pouvaient enfiler leur armure tout seuls, elle était composée d'une quinzaine de pièces différentes.

Au XIIIème siècle, le coût total de l'équipement d'un chevalier était d'environ trente boeufs. Ce coût ira croissant.

L'attribut essentiel d'un chevalier est, bien entendu, son cheval. Mais il possède également un certain nombre d'armes, offensives et défensives :

Les armoiries :

Personnel à l'origine, l'armoirie représente les caractéristiques les plus hautes et les qualités spirituelles les plus nobles du chevalier. Cette représentation est alors éminemment symbolique : Le lion (emblème de saint Marc) symbolise la force; l'aigle (emblème de saint Jean) représente une certaine altérité, l'intellectualité et la spiritualité; etc. La loi héraldique voulait que l'aîné soit le porteur des armes pleines (non modifiées) il devait d'ailleurs être parfaitement digne de ce privilège. Le blason étant transmis de père en fils, on pouvait aussi ajouter à ses propres armes celle d'une terre dont on devenait l'acquéreur, où même simplement d'une terre à laquelle on prétendait. On voit apparaître alors des combinaisons de plusieurs armes dans un même écu, tels que les écartelés (armes d'Espagne ou d'Angleterre).

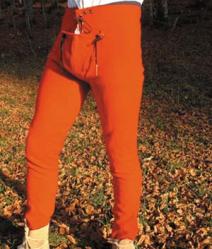

Les chausses : devenues avec le temps le principal vêtement de jambes, eurent pour origine le calceus. Ce terme désignait chez les Romains une chaussure fermée, plus ou moins montante, alors que celui de solea, dont dérive notre mot soulier, s'appliquait à une simple sandale. Du calceus gallo-romain vint la calcia, sorte de chausson d'étoffe qu'en français on nomma chausse et dont la tige, de siècle en siècle, monta de plus en plus haut sur la jambe jusqu'à parvenir au delà des cuisses à la fin du moyen âge. Elle atteignit même la taille au début de la Renaissance.

D'une façon générale, on peut dire que les calciae, appelées aussi libialia ou encore caligae, d'abord à mi-jambes, arrivent aux jarrets dans le courant du dixième siècle. On les voit ensuite, vers 1150, ayant dépassé les genoux, et sous le règne de saint Louis, montant déjà jusqu'en haut des cuisses. Beaucoup de chausses arrêteront là leur croissance; d'autres continueront leur ascension.

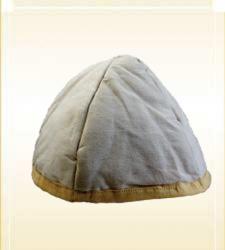

La coiffe :

La coiffe est dans un premier temps une calotte de laine placée entre le heaume et le capuchon du haubert. Au XIIIe siècle, elle est en fer.

La cotte d'armes :

habillement de chevaliers, qu'ils mettaient autrefois, tant à la guerre que dans les tournois ; c'était un petit manteau qui descendait jusqu'à la ceinture, ouvert par les côtés, avec des manches courtes ; il y en avait de fourrés d'hermine et de vair ; on mettait dessus les armories du chevalier, en broderie d'or ou d'argent, sur un fond de couleur.

Le ceinturon est une ceinture grossière, en cuir, généralement garni d'une boucle de fer émaillé ou ciselé. Il est souvent utilisé comme emblème pour marquer son appartenance à un groupe.

L'écu :

Appelé « écu » dans les romans, le bouclier est fait en bois recouvert de cuir, pointu à la base, en forme

d’amande et bombé au sommet. Au XIIe siècle, il se couvre d’armoiries et protège bien le corps. Il demeure insuffisant devant l’efficacité de la lance couchée.

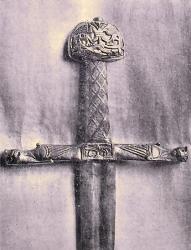

L'épée :

Du latin spatha, « chose plate » ) est une arme blanche à double tranchant (se distingue ainsi du sabre) composée d'une lame droite en métal pourvue le cas échéant d'une gouttière (dépression longitudinale), d'une poignée et, dans certaines époques, d'une garde protégeant la main et d'un pommeau.

Le gambison :

Véritable armure qui absorbait les coups, le gambison pouvait être fabriqué en cuir ou en tissu matelassé (coton ou soie). Il se portait sous la cotte de maille.

Le haubert :

Il est composé de mailles formées d’anneaux de fer entrelacés qui protègent le chevalier jusqu’à mi-cuisses. Le haubert

est souple et léger et protège l’ensemble du corps (12 à 15 kg). On y ajoutera des protections séparées

pour les membres : chausses et mitaines de mailles, manches.

Le heaume :

C'est un grand casque d'acier de forme cylindrique ou conique. Il est bordé d'un cercle, c'est à dire d'une bande de métal ornementé de pierres précieuses ou de morceaux de verre colorés. Sur le devant se trouve une barre de fer rectangulaire, le nasal ou protège-nez. Le heaume est posé sur le capuchon du haubert et y est attaché par des lacets de cuir. A la pointe du heaume, on attache un tissu aux couleurs de sa Dame.

La lance :

La lance sous sa forme la plus simple (long bâton de bois pointu et durci au feu) fut employée depuis la préhistoire alors même qu'on ne faisait pas la distinction entre armes de chasse et de guerre. Des pointes en pierre, en bronze et enfin en fer furent peu a peu ajoutées. Les premières lances de l'antiquité étaient plutôt courtes (1m60 environ) et maniées d'une seule main. Des armes beaucoup plus longues furent ensuite utilisées par les Hoplites (soldats Grecs) et surtout les Macédoniens (jusqu'à 6 mètres de long).

La lance comme arme de cavalier apparut au XIe siècle. Elle ne dépassait guère 3 mètres et était utilisée comme une arme d'hast pour charger. Elle était souvent ornée d'une bannière. Vers la fin du XIIIe siècle, une garde d'acier fut ajoutée pour protéger la main du chevalier. La façon de tenir la lance à changé au XIVe siècle grâce à l'emploi d'un crochet fixé sur l'armure et destiné à maintenir la lance sous l'aisselle du cavalier. Avant cela, la cette arme était tenue horizontalement au niveau de la hanche. Cette nouvelle technique permit l'utilisation de lances de plus en plus lourdes et longues (jusqu'à 5 mètres). Les lanciers formaient alors un corps d'élite car l'apprentissage n'était pas facile et les chevaliers Français étaient certainement les meilleurs à cet exercice ce qui n'a pas empêcher la défaite a la bataille d'Azincourt. La lance fut abandonnée au combat au XVIe siècle remplacée par les armes a feu.

Les mitaines :

Les mitaines sont des gantelets de laine, puis de cuir, où seul le pouce est articulé. A partir du XIIe siècle, elles sont en fer.